Новости Нижнего Новгорода. Люди, места, события. Использование материалов "Репортёр-НН" разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.

Нижегородская область вошла в число регионов с наибольшим числом детей, находящихся в розыске. Об этом говорилось сегодня на совещании у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Тема поиска пропавших, и особенно детей, в последнее время действительно вышла на передний край общественного внимания. Может даже показаться, что люди сейчас пропадают чаще, но, скорее, нужно говорить о том, что сами поиски стали масштабнее и эффективнее – именно это и обеспечивает резонанс. «Репортёр-НН» с самого основания в 2017 году внимательно отслеживал ход наиболее заметных поисковых операций, делая свои выводы. Не умаляя вклада силовиков в общую поисковую работу, мы все же должны констатировать: поиск людей стал Поиском с большой буквы прежде всего благодаря волонтерам, для которых эта работа, казалось бы, изначально не основная и не приносящая денег. Тем не менее, именно волонтерские отряды почти всегда в одиночку ищут, к примеру, заблудившихся в лесу грибников.

Всё ли просто с поиском сегодня, и в чём стоит пересмотреть систему взаимодействия тех, кто ищет? – ответы искал Роман Голотвин.

Пропал человек. Причин может быть много: несчастный случай, проблемы со здоровьем, криминал, ДТП, самостоятельный уход, суицид, ошибки в ориентировании, ошибки в коммуникациях. Результат всегда один – человек пропал. Как его ищут сейчас?

Законов на этот счёт довольно много: по одному из них пропажей людей должна заниматься полиция, по другому – если возбуждено уголовное дело – розыском «рулит» Следственный комитет. Согласно ещё одному закону, за безопасность населения отвечает местное самоуправление. На деле всегда получается по-разному: то работу организует полиция, то Следственный комитет, у каждого своя вертикаль отчётности и свой протокол работы.

Волонтёрами никто не командует – наоборот, они сами подключаются к поиску, предлагают помощь. И вот здесь возникает странная ситуация. Поисковые отряды – на сегодня один из самых эффективных ресурсов в розыске людей вообще, а в лесу особенно. Но по факту на месте поисков есть штаб силовиков, иногда отдельный штаб следственного комитета, и ещё отдельно – один- два штаба поисковых отрядов. Можно представить, какова скорость прохождения информации при такой координации.

Недавний поиск 69-летнией Н.И.Смирновой

А ещё непонятно, кто раздаёт задачи. Вроде бы полиция, но на деле в лесу командиров хоть отбавляй. Полиция командует полицией, Росгвардией и ещё кем-то, поисковики волонтёры – командуют волонтёрами и добровольцами. Добровольцев на крупные поиски прибывает много и их приходится организовывать. Полиции всегда не до этого. В такой ситуации вообще сложно разобраться, кто кому и какие задачи ставит. Поисковикам сложно работать в таких условиях, а если учесть, что в Нижегородской области таких отрядов несколько – «Лиза Алерт», «Волонтёр» и ОНИКСС, кинологический отряд «Саров», ПСГ «Рысь», группа внештатных сотрудников при ГУВД области «Ангел» – то поневоле приходится идти на компромиссы. А на резонансных поисках приезжают еще и отряды из соседних регионов, и взаимодействие организовывать ещё сложнее.

Регламент взаимодействия силовых структур с волонтёрскими организациями существует, но понятно, что это не панацея, а просто рекомендательный документ «ни о чём». И те люди, которые обучены искать в лесу и могут привлечь дополнительные средства – дроны, вертолёты, водолазов и кинологов – сами фактически ничем не руководят. Правильно ли это? В разных поисковых отрядах считают по-разному – и это понятно. Поисковики-волонтёры – люди свободные, не скованные уставами. Для них цель важнее средств и условностей субординации.

Кирилл Кубрак, руководитель Нижегородского отделения отряда «Лиза Алерт»:

- Полицию никто не учит ходить в лес за потеряшками. Я, может, громко скажу, но мы сейчас профессионалы в этом. Речь о поисковиках, конечно. О поисковых отрядах. Полиция профессионалы в своей части работы, в поимке преступников, правонарушителей, это их дело, и они крутые в этом, но в лесу эффективнее мы. Мы не тянем на себя одеяло, а пытаемся помочь в этом. Мы постоянно учимся, готовим людей, у нас есть специальное оборудование. Полиция, хоть и руководит поисками людей, но не обладает ни инструментами, ни знаниями, ни методиками для поиска в лесу. Именно поэтому координация на поисках должна быть общая. Не два, три или пять штабов, а один, общий. Этого пока нет. Ставить задачу, определять направление поиска в лесу – управлять поисковыми группами должны, по сути, тоже мы, потому что мы знаем – как. На том же поиске Зарины – координационный штаб, который включал спецслужбы, добровольцами, волонтёрами не занимался совсем. Этим опять занимались мы, поисковые отряды.

С этим мнением согласен и командир поисково-спасательного отряда «Волонтёр» Сергей Шухрин:

- Волонтёры знают, что делать на месте. Технология отточена тысячами поисков по всей стране уже много лет, и очень часто бывает так, что на место, где уже развернули штаб поисковики – приезжает полиция, МЧС и они говорят: ребята, вы уже знаете, что и как, говорите, что нам делать! И это понятно: у них нет ни компьютеров, ни снаряжения соответствующего, ни умения всё это использовать. Да и приезжают они, честно говоря, тоже кто в чём. В камуфляже, например, чтобы их не видно было в лесу. И самое главное, они всё пытаются выстроить какую-то сумасшедшую цепь в сто человек и лес идти прочёсывать. Волонтёрские технологии совсем другие: если группы, то по 5 человек, чтобы все были в зоне видимости и слышимости.

По словам Шухрина, разобщенность поисковых сил – главный бич сегодняшних спасательных операций.

- Несколько отрядов со своими штабами – это смертельно опасно! Они не обмениваются информацией между собой, некоторые сознательно скрывают информацию, чтобы найти первыми, и чтоб было чем хвастаться. Каждый отряд опрашивает рыдающую маму – и так 4-5 раз! Каждый публикует свою ориентировку, и со своим телефоном, в результате бедные жители не понимают, куда же звонить. Работа инфоргов, картографов, координаторов многократно и бесполезно дублируется, ресурс этих ценных специалистов тратится неэффективно. Отряды работают на разных частотах радиосвязи и на разных картах. Увеличиваются издержки на транспорт и доставку добровольцев. По окончании поисков не проходит совместный «разбор полетов», не выявляются ошибки и лучшие практики, в результате не происходит накопление опыта. На сегодня главная задача – волонтеров и госорганов сделать так, чтобы все имеющиеся в регионе людские и технические ресурсы использовались максимально эффективно, а организации работали как единый механизм.

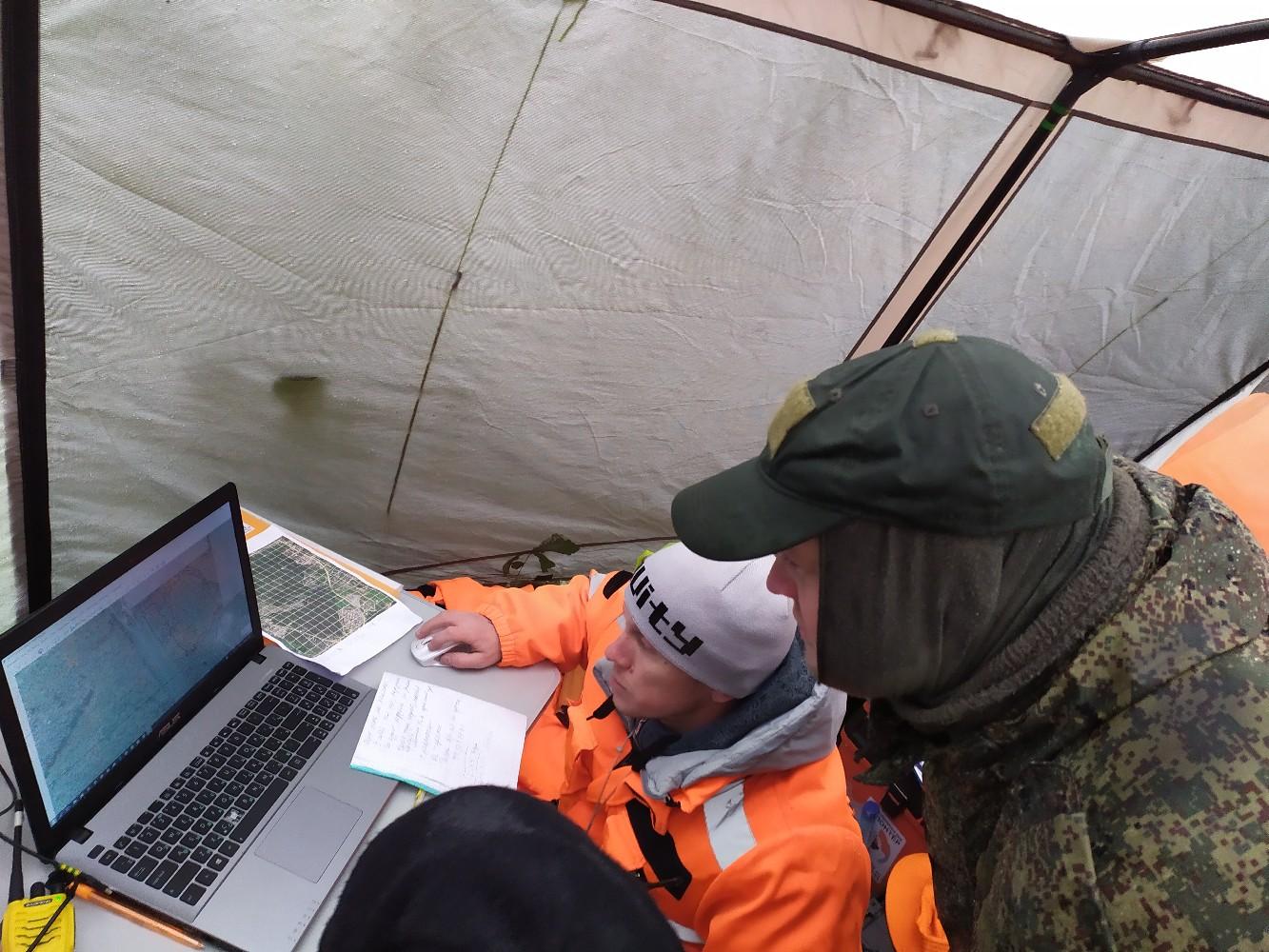

Поиски Зарины Авгоновой, август 2019

А вот командир ПСГ «Рысь» Андрей Ермолаев считает, что та ситуация, которая есть – вполне приемлемая:

- Мы руководим добровольцами, которые к нам приехали, мы руководим поисковиками, а задачи получаем от полиции. И думаю, если встанет условно ПСО «Волонтёр» отдельно и «Лиза Алерт» отдельно, и их представители будут в штабе полиции (как это и происходит обычно) как это и должно, по моему мнению, происходить, то ничего сложного нет. Они руководят своими людьми, которые у них есть, другой отряд своими, мы руководим своими – всё. Задачи не повторяются и не дублируются, и задачи эти раздаёт полиция, они руководители поиска. На каждом поиске детей полиция есть. Если ищем взрослых – тут да, полиция не всегда бывает, и тогда приходится нам разбираться с координацией самим.

Поиски Зарины Авгоновой

Разброс мнений руководителей поисковых отрядов – явный признак того, что саму структуру поиска нужно выстраивать чётче, и работать ещё есть над чем и полиции и волонтёрам-поисковикам. В любом случае, хорошо уже то, что поисками занимается большое количество людей. Кажется, что чем больше – тем лучше?

Есть ещё одна сторона поисков, уже не административная. Резонансные поиски людей и особенно детей, характеризуют наше общество с неожиданной стороны. Десятки, сотни людей готовы бросить все дела и кинуться на выручку, ходить по ночному мокрому лесу, лишь бы помочь найти заблудившегося в нём ребёнка. Но свои тонкости есть у каждого поиска, у каждой ситуации. Так ли хорошо, когда на поисковую операцию приезжают сотни добровольцев? Поиск – дело, безусловно, коллективное, но есть ли толк от толпы необученных добровольцев?

Кирилл Кубрак (отряд «Лиза Алерт») считает, что когда в наличии есть 50-100 или даже 200 обученных людей-поисковиков, поиск проходит тише и быстрее. Не нужно распыляться, не нужно рассказывать никому ничего лишнего. Много людей – не всегда хорошо, говорит Кирилл. Много людей это толпа, это неорганизованность.

Сергей Шухрин (ПСО «Волонтёр») утверждает, что дело в старших поисковых групп (СПГ). Если есть достаточное количество опытных волонтеров, то можно организовать любое число приехавших добровольцев, даже тех, кто в лесу впервые.

- Мы не можем запретить людям сопереживать и приезжать на поиски, но мы можем объяснить им в какой одежде приехать, что взять с собой и можем проинструктировать на месте. Для кого-то такой поиск может стать началом хорошего волонтёрского пути. А под руководством опытного СПГ и новичок может принести много пользы.

"Как не надо одеваться на поиски!" - комментирует это фото Сергей Шухрин

Хорошим примером этого может послужить Марина Александровна Аниськина, работница сельской администрации Курихи, которая на поисках Зарины Авгоновой просто три дня работала на кухне и не попала бы ни в какую поисковую группу, если бы не случайность.

- Я и не собиралась ни в какой лес, но оказалось, что сформирована группа и не хватает именно женщины. Поисковики искали ребёнка на отклик и нужен был женский голос, – рассказывает Марина Александровна, – я и пошла. Забрала из УАЗика сапоги и одежду для леса, и мы пошли. Наш старший всё нам рассказывал, как идти, куда смотреть, мы внимательно его слушали, и в итоге даже нашли свежие следы девочки.

- Сложно было с непривычки столько времени в лесу?

- Сложно. Лес тяжёлый, много деревьев поваленных, только и делали, что через них перелезали. Кто-то может думает, что гуляли – просто шли по лесу… Нет, совсем не так. Начали где-то в половине десятого утра, а вернулись, закончив наш маршрут, около семи вечера. Еле шла уже в конце, зато так радовалась, когда следы нашла! Это меня так удивило, что я рассказывала об этом, когда вернулась, а кто-то не понял, и подумал, что это я нашла ребёнка.

Случайность – тоже обычное дело на сложных и больших поисках. Четырехлетнего Ярослава в позапрошлом году нашли, можно сказать, случайно. И не поисковики, а обычные добровольцы, по собственному почину проложившие маршрут там, где никто ещё не искал. Случайно не раз обнаруживали пропавших грибников, которые забредали в болото и уже не могли даже кричать.

Командиры поисковых отрядов называют разный процент случайностей, но не нужно хорошо разбираться в поиске, чтобы понимать, что один поиск не похож на другой. И вот здесь всплывает ещё одна тема. Почему на поиск ребёнка слетается огромное количество добровольцев, а на поиск дедушки в лесу вечером приезжает от силы 10-20 человек? То есть, вроде бы, понятно почему, но разве пожилой человек менее достоин спасения? Поисковики-волонтёры с грустью говорят на эту тему, но говорить об этом стоит ещё и потому, что в лесу на каждого заблудившегося ребёнка приходится порядка 10-20 «потеряшек» взрослых и пожилых. Их больше, а спасать и искать их часто физически некому даже у волонтёров.

Конечно, поисковики различий не делают. Но, принимая заявку, и вешая ориентировку и сбор на поиск, понимают и то, сколько людей примерно приедет на место.

И вот здесь мы подошли к некой финальной точке нашего материала. Вернее к многоточию. Волонтёры всё равно нужны. И нужны в первую очередь обученные люди, работающие с картами, навигаторами, способные возглавить поиск по горячим следам. Для этого – такие люди должны быть недалеко от места ЧС. В идеале жить в районе, где потерялся человек.

Стартовавший проект ПСО «Волонтёр» «Ресурсный центр развития добровольчества в сфере поиска пропавших людей, ликвидации последствий стихийных бедствий» – как раз на эту тему. Уже сейчас идёт формирование групп добровольцев в каждом районе Нижегородской области. Проект подразумевает не просто обучение и снабжение волонтёров в районах, но и объединяет в сеть созданные добровольные формирования с тем, чтобы на ЧП или поиск у себя в районе первыми выдвигались именно они – обученные, снаряжённые люди.

Поиск в первые сутки – это около 80% вероятность обнаружить пропавшего живым. Если сигнал о пропаже пришел из отдалённого района области, то туда поисковики из Нижнего Новгорода смогут добраться самое раннее к ночи, а то и на следующее утро. Именно поэтому нужно в каждом районе иметь свои мини-отряды. Обучать, снабжать и координировать их и будет Ресурсный центр. Всех существующих проблем поиска такие отряды, конечно, не решат, но область получит хорошую филиальную сеть добровольцев-спасателей, способных решать сложные задачи на местах.

Роман Голотвин